张军:为什么中国的消费率低的离谱?

7月16日,张军教授在Project Syndicate发表文章,探讨了中国的消费率以及如何保障家庭可支配收入的长期增长。原文为英文,我们这里推送张军教授翻译的中文版,同时也附上英文原文。

上海—今年5月,美国总统拜登政府谴责中国用人为压低的廉价品冲击全球市场。这个说辞并不新鲜,在不远的将来也不可能销声匿迹。然而,在指责中国的产能过剩时,这些人忽略了以下事实:2008年之后,中国对全球的净出口相对于GDP持续下降,目前货物贸易盈余已经缩小到不足GDP的2%。

过去这些年,中国在努力靠扩大国内需求减少对出口依赖的同时,也推动了旨在扩大家庭消费和抑制更多投资的再平衡。可是,尽管作为构成家庭可支配收入主要部分的劳动报酬占GDP的份额这些年在持续上升,从2007年的约48%上升到了目前约56%,家庭消费支出(占比)却依然顽固地处于低位。根据官方的数据,家庭的总消费目前仅占GDP约38%。跟大多数国家约60-70%的份额相比,中国的这一数据显得相当离谱。

不过,长期做中国研究的学者都应知道,利用中国的官方数据进行国际比较往往会误导。举个例子,在2015年的一项研究中,我和朱天发现,官方对中国家庭居住消费开支的估计方法至少将该支出占GDP的比重低估了6个百分点。

不仅如此,亚洲开发银行的资深经济学家庄巨忠在最近的文章中指出了另一个重要的发现。根据经合组织和亚行汇编的投入产出表数据,他发现,与高收入国家和经济体相比,中国家庭消费支出占GDP比重偏低似乎主要体现在服务消费的不足。他以2018—2019年为例,服务消费占家庭最终消费总支出在中国为67%,相当于GDP的26.1%。而美国的这一比例超过80%,相当于GDP的55%;欧盟27国和东亚3个高收入经济体平均分别为72%和75%,相当于各自GDP的38%和39%;亚洲5个主要发展中国家(印度、印尼、马来西亚、泰国和菲律宾)平均为54.3%,相当于GDP的33%。

由于服务品的价格扭曲较大—这可以从联合国的国际比较项目(ICP)最近公布的中国服务品价格的平均购买力平价(PPP)要比整体价格的PPP更低反映出来。使得中国家庭的消费支出在跨国比较中有可能被低估不少。

另一个官方数据可能低估中国家庭消费支出的原因是,政府为家庭提供了大量家庭无需付费的公共服务。过去十年政府公共支出增长的一个重要部分是对家庭的实物转移支付(in kind transfer),包括教育、医疗卫生、养老以及政府承担的社会服务开支,如文化设施。这些消费性开支往往被计入政府的公共开支中。根据联合国修订的国民账户体系(SNA)的标准,这一部分应作为“社会实物转移支付”统计在家庭消费开支和家庭的实际收入中。所以,在进行家庭消费支出占比的跨国比较中,也许最简单直观的办法是把政府的消费开支(约占GDP的16%)也考虑在内,这确实能更真实反映中国家庭的消费规模。

事实上,如果不考虑政府对家庭的实际转移支付,这几年中国家庭的可支配收入约占国民收入的60%。看上去这一比例比大多数高收入国家似乎低了平均10-15个百分点,那是因为其它国家的家庭可支配收入中包含了相当多的社会实物转移支付。如果剔除这部分,你就会发现德国、日本和韩国跟中国基本没有区别,甚至整个欧元区国家的这一平均数字看起来也和中国类似。例如,2020年,欧元区的这一数字低于64%,而丹麦甚至比中国还低。

即便如此,由于资本积累的相对重要性事实上已在下降—投资的回报持续降低,中国需要将更多的收入和转移支付给到家庭,给予家庭更多在教育、医疗卫生、养老和其它社会公共服务上的补贴或免费的实物转移支付,对于应对快速的老龄化和少子化的挑战至关重要—不然,更多家庭面临的扶养老人的压力和未来花在育儿、教育、医疗等支出上的沉重负担依然会鼓励储蓄。而且这么做的一个长远意义还在于,它可能有助于阻止已经显著下降的生育率的恶化(目前约为1.1左右)。

归根到底,中国需要转变到有利于家庭可支配收入增长的增长模式上来,而不是继续在过度资本积累的模式上继续走下去。而要保证家庭的可支配收入的长期增长,不仅要鼓励发展有助于工资提高的诸如服务业部门那样的经济活动,而且要创造更好的市场环境确保家庭的经营与财产收入的增长,所有这些都需要让市场在资源配置中发挥决定性的作用。

以下为英文原版文章

推荐阅读

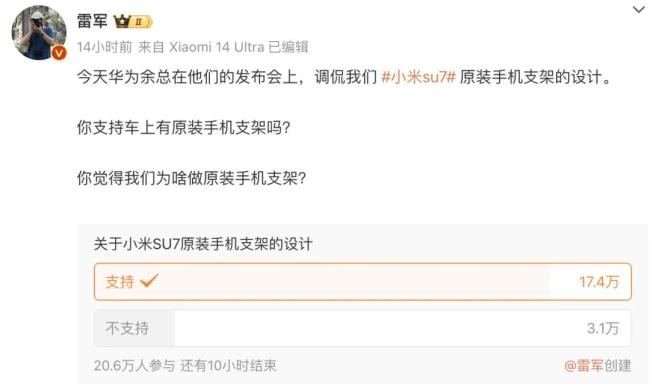

雷军,硬仗才刚刚开始

回顾这些年的新能源汽车市场,能把电车卖出期房架势的,恐怕只有雷军了。小米汽车也似有接替特斯拉,成为下一个“鲶鱼”的意思。从目前各大媒体的专业测试成绩看,小米SU7很大程度上做到了雷军口中的“物超所值”,但新问题也出现了。