地产代建,迎来大变局

这几年,只要谈到房地产的成绩单,就绕不开“代建”这个话题。

毕竟,放眼整个房地产行业,代建是为数不多的连续多年高速增长的细分赛道了。

随着房企蜂拥而入,这个曾经的蓝海市场,如今也在逐步走向红海了。竞争者增多、费率下降、抢单严重……代建企业过去一年的成绩单再次显示,代建这碗饭,确实越来越难吃了。

头部企业市占率过半,新进者铆足劲头追赶

在去年,明源君就留意到,代建新签规模虽然仍在增长,但是增速明显已经放缓。而2024年全年数据出来之后,这一趋势变化就更为直观了。

中指研究院的数据显示,2024年代建企业新增规模约为16500万平方米,比2023年略低,降幅约为4.69%。

行业集中度依然很高。top5企业新增规模的市占率达到了54.0%,分别为绿城管理、旭辉建管、蓝城集团、润地管理、金地管理。这五家企业,拿走了去年市场过半的签约面积。

整体来看,代建企业都处在规模冲刺通道中,而后来者攻势尤为凶猛。

典型如旭辉建管,2023年新增规模为980万㎡,位居行业第六位。到了2024年,全年新增规模达到1588万㎡,同比增幅高达62%。越过蓝城集团、华润置地、蓝绿双城、金地管理等老牌的代建企业,新签规模直接冲到行业第二位。

再如新城建管,2023年新增规模只有395万㎡,2024年新签规模已经达到713万㎡,同比暴增86%。

这2企业成立的时间都很短,其中旭辉建管2021年成立,新城建管2022年,可以说是以起步即冲刺的姿态杀入代建市场的。

增长很快的还有而今管理。而今管理的前身是融创旗下的代建品牌“融者共创”,去年完成更名的同时,开启了新一轮的规模拓展,新签建面同比2023年大幅增长了80%。

代建进入了加速跑马圈地的阶段。

从克而瑞的榜单可以发现,2023年新增建面top10门槛为400万㎡出头,到了2024年则已经达到800万㎡。top30企业中有9家增速同比超过50%。

尽管如此,绿城管理依然稳坐头把交椅。去年绿城管理的新签建面为3649万㎡,略高于2023年(3528万㎡)。不过和第二名之间仍有约两倍的差距,可以说地位很是稳固。

当然,这并不意味着,绿城管理就没危机感。事实上,随着入局者不断变多,无论是哪个梯队的企业,都面临着前所未有的增长压力。

规模压力与利润压力并存,代建的日子越来越难了

地产代建被视为房企转型轻资产的捷径。

这几年,只要稍微有条件的房企,都往代建赛道挤。

数据显示,百强房企中已有约八成布局代建业务。当大家蜂拥而入的时候,即便是一条还在增长的赛道,也会因为掠食者增多而变得拥挤。

目前的地产代建,就在经历这个过程。

一方面,大家都在抢项目,企业的增长态势出现分化。

如前文所言,新进者都在加码扩张,而头部企业体量虽大,增速却在放缓。甚至有部分企业已出现增速同比下降的现象。

竞争压力加大,是这两年代建企业的共同感受。比如蓝城集团,2024年的新增签约建面就不如2023年。尽管新增规模仍然在行业前三,其管理层此前在接受媒体采访时也直言,“竞争压力的确也很大”。

代建不仅是个手艺活,也是个”吃“资源的行业。这个资源,既是人脉资源,也是项目资源。

代建企业则争相建立“合伙人”机制,就是希望以“轻而快”的方式整合外部资源,快速推高业务规模。

比如去年新增规模top10企业中,除央国企之外,其他企业都已建立合伙人制度。

以旭辉建管为例,去年3月份启动了合伙人机制“千帆计划”,到了年末共招揽了390位合伙人,由此带来了43个签约项目,另有280个项目还在推进中。

通过合伙人来获取项目,本质上是一种资源争夺手段。对房企来说,现在贸然进入一个陌生城市,从零开始去拓展项目,不仅难度高,风险也大。合伙人制度可以有效规避这些问题。这也充分反映出了,当前代建企业的“增长焦虑“。

另一方面,代建利润率明显下降,而且合作条件日渐苛刻。

当一个行业竞争加剧,便会有一些企业为抢占商机,不惜动用恶性竞争手段打压对手。最终结果便是熬死对手,累死自己。

比如低价竞争。

这一现象,正在变得越来越普遍。

去年中指研究院的统计数据就显示,80%的代建项目的代建费率已经降到4%以下,比早期少了约20%。

钱越来越不好赚。

去年,就连代建老大哥绿城管理也出现利润下降。年报显示,2024年绿城管理综合毛利率为49.6%,较2023年下降2.6%;净利率22.99%,比2023年下降6.7%。

当然,这还算是好的。尽管有所下滑,但凭借多年的口碑,以及扎实的功底,绿城管理的盈利能力依然维持在行业领先位置。

利润空间收窄,在其他非头部企业身上体现得更为明显。有企业就直言,行业高度内卷,基本上已经没有利润了。

一些企业为了拿到项目,故意压低代建费率,甚至不惜以亏损为代价,将行业带回“低价中标”的老路上。降本增效,就用数字成本管理平台

而甲方手头有越来越多合作对象可选时,讨价还价的空间也就更大了。

这就迫使,代建企业不得不提高服务水平,必要时还得降低合作门槛。

比如说,一些此前坚称轻资产、不出资的代建企业,这两年也开始接受小股操盘模式了。

因为,目前不单代建企业缺钱,委托方(包括平台公司)手头也都不怎么宽裕。再者,代建方投入一部分资金,等于将双方的利益深度捆绑,也更容易获得委托方的信任。

这也是行业内卷加剧的一个明显表现。

头部房企已抢先卡位,后来者需建立差异化优势

一个行业从稚嫩走向成熟,必然伴随着分工细化的过程。

代建也是如此。

大家一窝蜂的往里冲,进入以后才发现,前辈们已在一些细分业务上站稳脚跟,想从他们手里抢份额并不容易。

这时,开辟差异化线路便成了唯一选择。

1、头部企业优势突出,构筑起坚固的护城河

从房企孵化出来的代建企业,其核心能力很大程度上是房企能力的迁移。房企在开发领域所积累的优势,往往决定了其代建业务的起点,甚至还可能影响代建业务的天花板。

可以发现,目前新增规模处于前列的代建企业,无论是前辈们还是新晋者,都拥有独到的优势。

比如,

绿城中国在业内几乎等于品质产品的代名词。借助“绿城”这张金字招牌,绿城管理也获得众多委托方的认可。当然,绿城管理也确实不负众望,这才使得其能始终保持领先位置。

润地管理(华润置地旗下代建品牌)有央企华润背书,叠加独一无二的片区开发及大型文体场馆建设能力,早就了其在政府代建领域的绝对优势。

由宋卫平创办的蓝城集团,凭借理想小镇开发能力抢占乡村振兴赛道,旗下的蓝城乐居品牌,在保障房建设上与集团的品质追求一脉相承,开辟出了一条专属赛道。

明源君认为,行业竞争加剧,对代建企业也提出了更高要求,代建企业要么拥有突出“特长”,要么就得均好,即各方面能力都相对良好,才能在行业拥有一席之地。

2、拓展能力范围,代建企业努力变成多面手

一方面,延长服务链条。

这几年,代建企业与委托方之间的合作不断深入,很多企业已将服务充分前置,甚至介入到项目前期拿地阶段,帮委托方看地、做投资测算,对投资拿地给出专业建议。

同时,也承接委托方的多元诉求,将服务往后端延伸,比如为建成后的项目提供代管、代运营,乃至资产证券化等服务。相当于提供一站式的解决方案。

这很考验企业的产业链成熟度,部分房企先天就具有此优势。比如龙湖龙智造,依托龙湖的产业链优势,构建起了包括龙智研策、龙智建管、龙智设计、龙智数科、龙智精工、龙智千丁等在内的“六大业务飞轮”,能够为委托方提供全生态、全周期的解决方案。

第二,拓展业务类型。

代建的三大主要业务类型:政府代建、商业代建、资方代建,目前都属于企业争相布局的赛道。尤其是前两者,是代建企业的兵家必争之地。

从业态上看,除了最常规的商品房、保障房等住宅业态外,代建企业也在努力拓展其他业态。

比如旭辉建管表示,去年完成了全业态解题能力的构建,在住宅、商业、办公、康养、文旅等领域全面发力,今年则打算加大力气进入产业园市场。

另外,在布局上提出深耕策略,逐步从“机会型”城市转向“深耕型”城市,重点聚焦30多个城市,以这些城市为核心向周边辐射。接下来会将资源向深耕城市倾斜。

新城建管强调要深化“商住协同”战略,在住宅领域注重功能到情感的升级,在商业创新方面挖掘城市文化基因,打造具有地域特色的商业地标。加速向全国布局,广泛覆盖一二线核心城市,实现几大核心区域联动。

推荐阅读

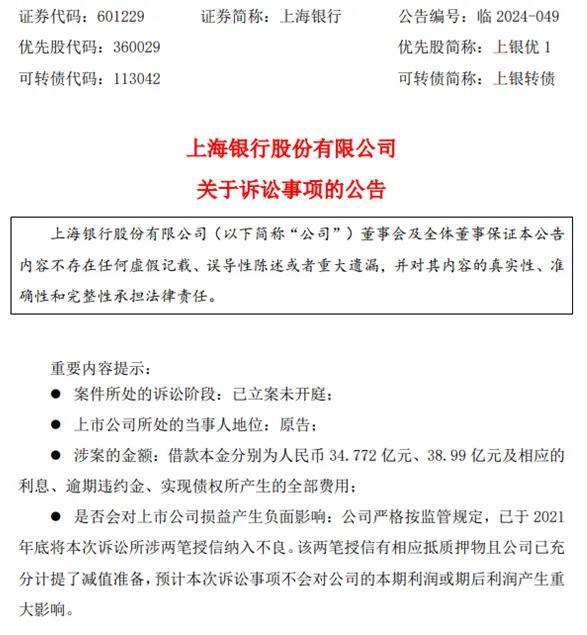

金科股份,重生延期

日前,*ST金科披露,已通过司法程序,将重整投资方案提交期限延长3个月,以便于完成巨大工作量。同时,管理人同意将意向投资人重整投资方案提交的期限延至11月8日。