卖得越来越少涪陵榨菜,“天花板”越来越厚

文|李振兴

涪陵榨菜业绩连续下滑两年,前所未见,其“双拓”战略成果未现,天花板却越来越厚。

近日,涪陵榨菜发布的年报显示,2024年,涪陵榨菜年收入23.87亿元,同比下滑2.6%;归母净利润7.99亿元,同比下滑3.3%;扣非净利润7.32亿元,同比下滑3.1%。

其中,单第四季度涪陵榨菜收入4.25亿元,同比下滑14.8%;归母净利润1.29亿元,同比下滑23.1%;扣非净利润0.95亿元,同比下滑37.6%。涪陵榨菜方面称,第四季度公司主动控制库存、增加投放。

值得注意的是,在2023年营收和净利润同时下滑后,2024年是涪陵榨菜第一次营收和净利润同时连续下滑两年,Wind数据显示,这在涪陵榨菜的历史中前所未有。

Wind数据显示,2014年、2019年和2021年,涪陵榨菜的归母净利润出现了下滑,下滑幅度分别为6.15%、8.55%和4.52%。收入下滑则追溯到2008年,涪陵榨菜的营收下滑了3.09%。

2010年,涪陵榨菜成为行业唯一A股上市企业。自此,涪陵榨菜一路高歌,收入从当年的5.45亿元,增长到2022年的25.5亿元,增长了四倍的收入。

但是,涪陵榨菜的销量增长不足。财报显示,2010年,涪陵榨销量从2010的8.47万吨,增长到2020年的15.58万吨,2021、2022年分别为15.32万吨和14.03万吨,2023年为13.45万吨和2024年的13.26万吨,销量连续下滑了四年。

2010年,涪陵榨菜的主要业务就是榨菜,8.47万吨是榨菜的销量,2020年达到了13.56万吨最高的销量。2021年榨菜的销量也开始下滑,近四年的榨菜销量分别为13.48万吨、11.78万吨、11.33万吨和11.14万吨。

涪陵榨菜营收能够保持增长归功于价格。界面新闻报道称,自2008年以来,涪陵榨菜已经提价约14次,总涨幅超过600%,单包售价从2008年的不到1元涨到如今的3元多。

随着社会经济的发展,提价可以理解,市场能够消化也无可厚非。2020年,新浪财经就报道称,涪陵榨菜产能跃进喜忧参半,提价难破销量天花板。

涪陵榨菜总经理赵平曾表示,“涪陵榨菜也在思考拓宽行业赛道,拉高天花板。我们会在技术相通,管理相通,渠道相通的相关领域跨界做品类,拓展新的消费场景,下沉渠道精耕做透。”

但随着近几年销量下滑,业绩连续两年下滑,涪陵榨菜遇到天花板之说不仅坐实,而且天花板有些“厚”,仅靠“拓品类、拓渠道”的战略并不能带动涪陵榨菜提升业绩。

2024年,根基的榨菜业务收入20.44亿元,同比下滑1.5%。萝卜收入4067万元,下滑24.44%,泡菜收入只有2.3亿元,同比增长仅为2.2%。其他产品收入6237万元,同比下滑26%。

从区域看,收入最大的地区,华南大区收入6.5亿元,同比下滑3.1%,第二大收入来源的华东地区收入4.33亿元,同比下滑2.95%。第三的华中地区增长仅为0.2%。华北地区下滑4.88%,中原地区下滑7.11%,西北地区下滑6.31%。

西南、东北虽然也有所增长,但不是增长幅度有限,就是体量占比太小。

对于发力B端市场,营销专家路胜贞就曾对涪陵榨菜的盈利能力提出过担忧。“榨菜进入B端市场,带来的是市场培养和开发成本,短期内这个市场不能形成产业优势,长期培育则需要涪陵榨菜集团不断对市场补血,对未来的盈利能力会造成较大的挑战。”

未来两年产能却越来越大,更考验涪陵榨菜的承压能力。

财报显示的2024年的年底产能已经近18万吨,并且,乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地(一期)作为涪陵榨菜2020年非公开发行股票募投项目,仅这一个项目设计产能20万吨,超过目前产能的总和。

这个项目将在2026年投产。涪陵榨菜方面称,该项目于2023年初启动土建建设,计划建设期为3年、达产期3年。两年时间,最多五年,涪陵榨菜能否翻身实现销量翻倍的增长,值得关注。

推荐阅读

补税1个亿,太极集团业绩大翻车

两家子公司补税1个亿后,太极集团预计2024年归母净利润大降96%以上。对于公司4万多股东来说,前日的一纸公告,无异于晴天霹雳。

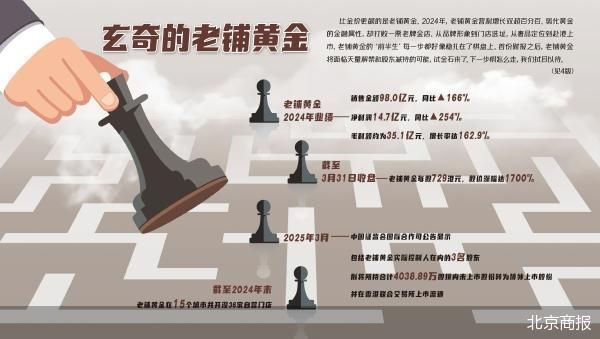

老铺黄金,野心昭昭

滨海湾金沙购物中心是新加坡地标之一,全球奢侈品云集,百达翡丽、宝玑、爱马仕、香奈儿、宝格丽、卡地亚……2025年6月,来自中国的老铺黄金将落户于此。

启明创投邝子平:“早半步”投资逻辑下,看AI2.0时代的三大潜力方向

启明创投创始主管合伙人邝子平发表了题为《人工智能投资前景广阔》的主旨演讲,系统梳理了中国人工智能产业从1.0到2.0时代的演进脉络,并揭示了未来AI投资的底层逻辑与核心方向。

核心业务增长乏力 云南白药的转型挑战

曾深陷“炒股不务正业”舆论旋涡的云南白药(000538),于去年初公告表示“进一步聚焦主业、谨慎投资的原则下,计划2024年不再开展二级市场投资”。

“千禾0”添加、“壹号土”猪肉......揭开注册商标背后的“文字游戏”

近日,国家卫健委同国家市场监督管理总局发布了50项食品安全国家标准和9项标准修改单。

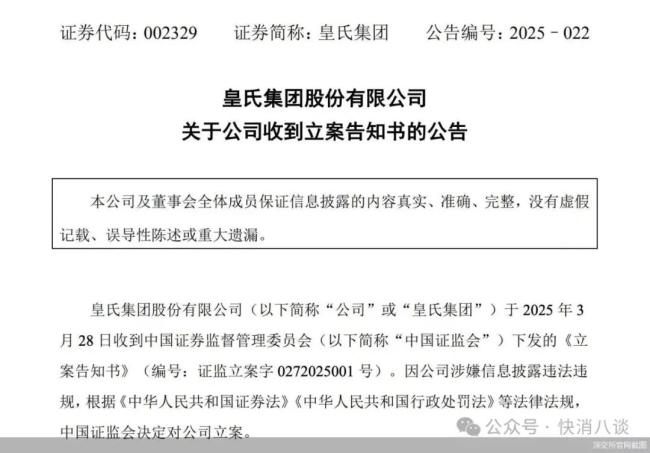

皇氏集团“塌房”:被立案调查,6.8亿亏损悬顶

4月1日,皇氏集团“一”字跌停。前一日晚间,皇氏集团发布公告称,因公司涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司立案。

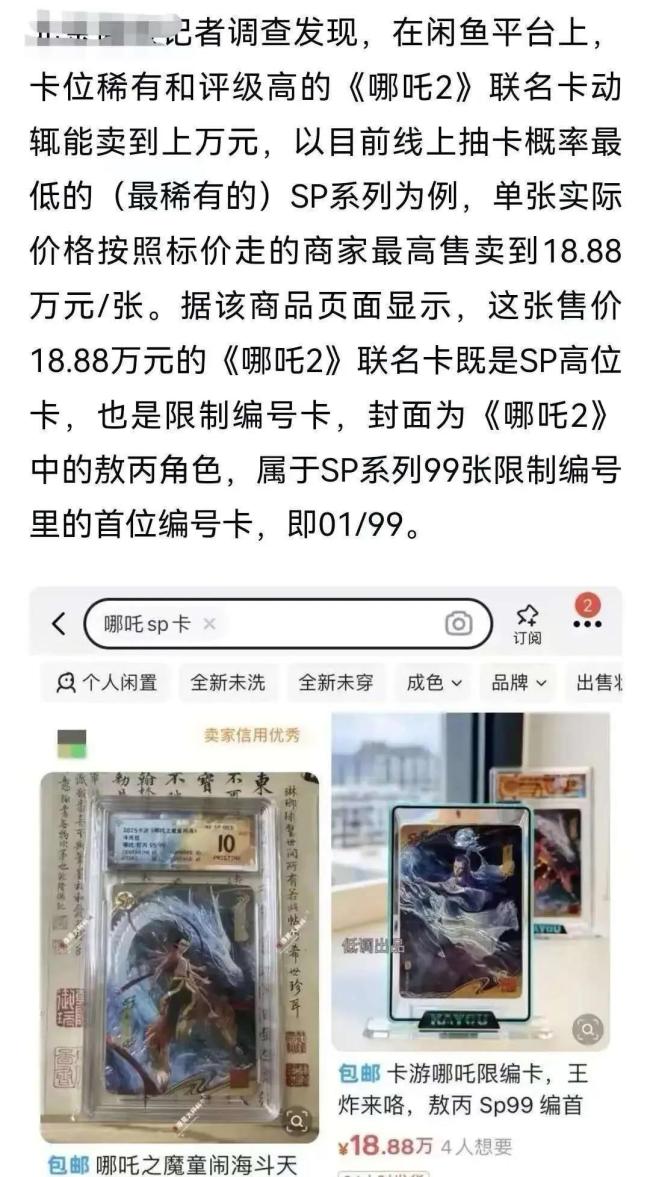

天价哪吒2联名卡牌,是如何被算法“制造”出来的?

这些内容未经求证便发布的天价卡牌新闻,就像那些根本不会卖出去的二手电商链接一样,除了让媒体获取流量、商家和厂商背上莫须有的骂名,并没有一点其他的“正向”作用。