连吉利德都在裁员!跨国药企在中国疯狂“淘金”背后

图源:网络

跨国药企们近期似乎在两件事上下了大功夫:疯狂“淘金”中国创新资产;继续裁撤冗余岗位、砍管线。

当全行业的目光都被近期中国双抗的密集BD交易吸引时,跨国药企的调整消息实则也是接连不断,先是上个月两家跨国药企中国区传出裁员、砍管线,上周又有外媒报道,业内“高人效担当”吉利德及其旗下Kite公司,宣布计划裁员百人。

同期,辉瑞、BMS、赛诺菲等跨国药企的成本削减计划,正在持续进行中。

连起来看,暗礁已经浮出水面,一个迹象愈发显著:即使研发技术不断迭代,研发费用屡屡创新高,但新药成功率几乎仍旧停滞不前。在这一急剧激化的现实矛盾下,连有钱、有资源的跨国大药企,剧烈动起来了。

去年,跨国药企在集中剥离非核心业务,将资源逐步聚焦于新兴技术创新研发,今年,跨国药企们干脆加速在更为深入的组织形态、管线布局“下狠手”,直面挑战。

40岁的Biopharma,再次“转身”了

吉利德的Biopharma成长路是经典的,但在冲击新增长点的路上,他开始显得有些无所适从。

根据外媒报道,吉利德本次裁员地主要为两个工厂,一个是位于西雅图的临床工厂,另一是吉利德旗下细胞疗法公司Kite的费城工厂。值得一提的是,费城工厂裁员只是“前菜”,2025年,这家工厂将被彻底关停。

在Kite新CEO Cindy Perettie于2023年上任初期,公司就进行过一次伴随战略调整的裁员,当时裁掉了约7%的员工。

裁员,往往都能折射出企业两面:业绩增长焦虑与战略调整方向,吉利德也并不例外。

这两次裁员就折射出吉利德的发展隐忧:

一是,曾经大张旗鼓布局的抗肿瘤管线,至今都未能反哺业绩,甚至研发接连失利,吉利德的抗肿瘤业务将走向何方?

二是,既然抗肿瘤管线的成长期被动延长,吉利德内部的资源分配如何配合战略调整?

这两点其实从吉利德三季度财报中也能窥得。

从业绩层面来看,今年前三季度吉利德总收入211.85亿美元,同比增长约为5.9%。其中,占总收入比将近67%的HIV业务,同比增长约5%;肝病业务和抗肿瘤业务占总收入比例相当,前者同比增长接近10%,后者同比增长约为12.87%。

不过,看似增长最快的抗肿瘤业务,却暗藏着最大的隐患。

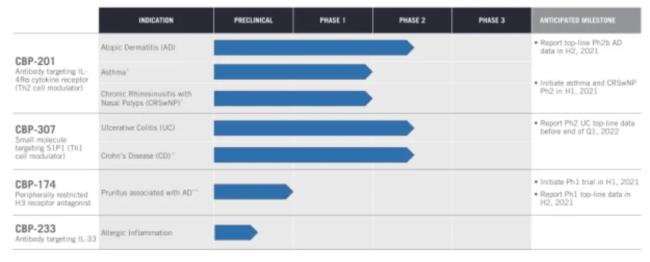

吉利德的抗肿瘤业务在前三季度总收入24.46亿元,几乎全部来自两款CAR-T(2017年收购Kite而来)产品和一款ADC(2020年收购Immunomedics而来)。这三款产品在吉利德将其收入麾下之时,几乎都已经进入研发后期,甚至是上市阶段,可以说抗肿瘤“新手”吉利德除了花钱购买,研发上未花多大力气。这也为收购后,吉利德抗肿瘤管线研发屡屡碰壁埋下隐患。

不过,这两笔合计数百亿的巨额并购,叠加上近10年间吉利德在抗肿瘤领域进行的大大小小布局,至今都未给吉利德带来更多新的增量,没有任何新重磅产品,新适应证开发未获得质的突破。也因此,吉利德的抗肿瘤业务还在“吃老本”。

但屋漏偏逢连夜雨,增量没有,麻烦倒是有一堆。

吉利德的细胞疗法与Trop2 ADC在近几年是风波不断。先是Trop2 ADC Trodelvy在肺癌领域连连碰壁,后又在尿路上皮癌结果不尽人意。同时,Trodelvy虽然在转移性乳腺癌和三阴乳腺癌领域小有成就,但众所周知,如今来自第一三共/AZ合作的HER2 ADC DS8201正以烽火燎原之势在乳腺癌开疆拓土,来自国内药企科伦博泰也背靠默沙东成为该领域的一匹黑马。Trodelvy可以说是腹背受敌。

另外,Kite首个达到10亿美元销售额的CAR-T Yescarta也被FDA质疑可能会出现T细胞恶性肿瘤。

而在研发层面,吉利德也颇为不顺。这家MNC曾表示,到2030年底前要推出6种潜力新药,其中包括TIGIT抑制剂domvanalimab,但在该领域,罗氏和BMS都先后受阻,这让吉利德的研发蒙上了阴影。

同时,吉利德曾经49亿美元“押宝”的CD47单抗Magrolimab,已经无奈在临床III期阶段“折戟”。

想成为一家Big Pharma,似乎必须在兵家必争之地——肿瘤领域占据一席之地,但很明显,吉利德在这一领域花了高价,但吃了大亏。

反倒是在传统强势的HIV和肝病上,吉利德仍然稳居全球最强梯队,甚至好消息频传。

例如,重磅预防HIV新药Lenacapavir作为上述吉利德未来的6款“潜力股”新药之一,不仅达到了每半年注射一次的给药频率,其用于预防HIV感染的关键III期试验PURPOSE 2还取得了“高达99.9%未感染艾滋病毒”的效果。该产品的全球上市申请也已经提上日程。Lenacapavir也有潜力接棒Biktarvy,成为吉利德另一HIV超级重磅炸弹。

吉利德的另一款HDV产品Hepcludex,不仅是一款First-in-class潜力股,其在近期发布2b期临床数据显示,也存在长期抑制HDV病毒的潜力。

也就是说,辗转多年,曾经受全世界创业科学家追捧的吉利德,扛起未来增长重任的或许还是“一战成名”的HIV产品,以及助力其走向更大规模的肝病产品。而吉利德要想进入全球抗肿瘤第一梯级,仍需“修炼”。

另一方面,虽然从收入和业务布局两个层面来看,吉利德的确算是已经步入Bigpharma阶段,但其企业管理风格和研发模式,相较于辉瑞、BMS等跨国大药企,其实与Biopharma仍然十分接近。

这点从人均创收上就能明显看出。如果粗略计算人均创收,吉利德和辉瑞截至2023年年底的员工总数分别约为18000人和88000人,按照二者的全年收入271.16亿美元和585亿美元计算,吉利德的人均创收约为150万美元,而辉瑞约为60万美元。

而2023年总收入98.7亿美元,员工总数5400人的福泰,人均创收也不过约183万美元。

也就是说,现如今人效接近Biopharma水平的吉利德都在裁员,似乎在暗示出不管是辉瑞、BMS等超大型跨国药企,还是吉利德这种人效更高的中型跨国药企,似乎都在进行战略调整,更进一步的是,他们似乎都在将资源向传统优势领域倾斜。

MNC集体“回归”

一般来讲,制药企业的三季报几乎已经可以反映出全年的业绩水平,而从这一角度看全球营收TOP10的跨国药企的2024前三季度营收,他们都在面临不同程度的增长乏力困境。

而面对这些困境,裁员与回归,贯穿在了这些跨国药企的调整动作之中。

例如辉瑞,2023年将Seagen收入麾下的同时,也成立了“the Pfizer Oncology Division”(辉瑞肿瘤事业部),并且之后又实施了高达40亿美元的“成本调整计划”和“销售成本削减计划”,以及接连裁员百人。

不过,辉瑞调整的结果从其三季度财报来看,似乎颇有成效。一方面,其第三季度总收入177.02亿美元,同比增长32%,除去新冠产品影响,增长率能达到14%。另一方面,Seagen带来的几款ADC产品,似乎也成了辉瑞在哌柏西利收入下滑后,增长的新动力,包括Nectin-4 ADC Padcev、CD30 ADC Adcetris、HER2 ADC Tukysa、TF ADC Tivdak合计在第三季度收入8.54亿美元。辉瑞肿瘤整体增长率达31%。

同样裁员与战略调整双至的跨国药企还有赛诺菲。去年10月,赛诺菲宣布其“Play to Win”开启新篇章,增加研发投入,更加聚焦免疫新产品的研发。随之而来就是赛诺菲为提升研发效率,简化架构所进行的关停管线和裁员,节约7亿欧元的成本。

值得一提的是,在开启新篇章的同时,赛诺菲也再次释放出在自免领域称王称霸的雄心壮志——在未来短短两年内将III期临床试验的数量增加50%。

除了上述两项调整外,赛诺菲的消费者健康业务也有望赶上这一波跨国药企剥离的风潮。一个月前就有外媒报道,赛诺菲有意出售消费者健康业务50%股权。

当然,在赛诺菲的一系列调整下,度普利尤单抗几乎排到了全球畅销药阵营中增速最快的梯级,今年前三季度收入96.14亿欧元,同比增长率也高达25.9%(CER)。

强生的裁员颇受业界关注。不仅在2023年,强生全球随着关闭心血管和代谢部门、裁撤美国工厂员工而降临的多次裁员,前不久,其中国区甚至也流传出外科产品线裁员的消息。

但强生的裁员,以及在几年前剥离科赴,如今似乎并未减缓“青黄不接”风险的降临。

在强生收入最高的自免领域,三款核心产品英夫利昔单抗、古赛奇尤单抗、乌司奴单抗都正在遭遇挑战。2023年,强生自免板块业务占比有所下滑,英夫利昔单抗销售额降幅尤其严重;古赛奇尤单抗身处于IL-23抑制剂这一天花板自免赛道,但作为全球首款IL-23单抗药物,其在2023年增速放缓;乌司奴单抗终于突破百亿美元门槛,但其在美国的主要专利正式在2023年到期。

而到了2024年三季度,强生的自免业务前九个月总营收达135.9亿美元,增长却仅为1%。

事实上,在全球头部的跨国药企中,今年以来裁员的不在少数,除了上述企业,罗氏、BMS、GSK等都宣布了不同程度的裁员计划,涉及范围也在研发到生产等不同环节。

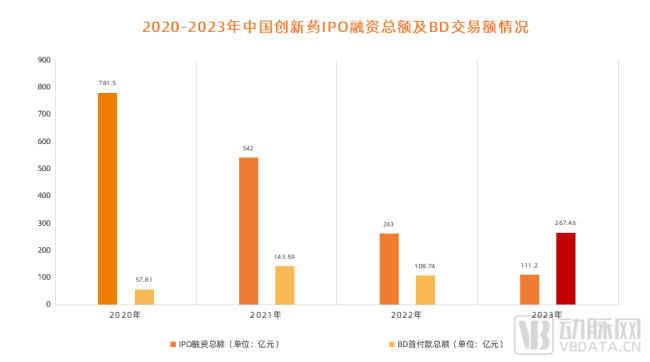

而这些调整的背后,其实是跨国药企集体对于研发效率的焦虑。德勤在一份报告中指出,TOP20的MNC公司研发效率几年来一直在持续下降,研发一项新药的平均成本已经超过20亿美元,而回报率却低至1.2%。

不过,这些MNC其实都在遵循一个共同的逻辑,抛弃或是减少过往在多元化业务上的资源投入,重新回归传统强势的领域。例如肿瘤之于辉瑞、自免之于强生,呼吸、抗感染之于GSK。而他们的底层逻辑也不难理解,在研发技术持续进步,研发投入年年水涨船高,成功率却止步不前的当下困境中,只有“开源节流”,才能获得新的增长,将有限资源投入到已经形成优势的领域,进一步深耕。

推荐阅读

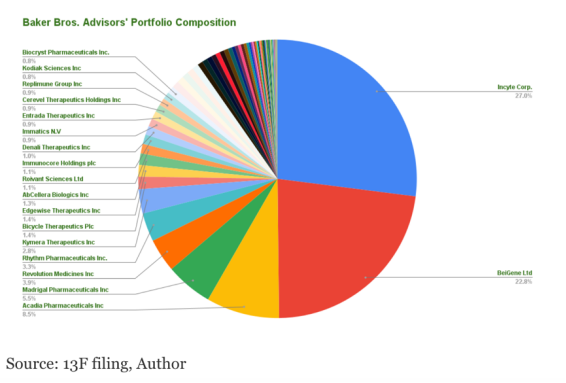

百济“神秘”大股东,狂“买”中国创新药!这家对冲基金有何来头?

Seagen曾经最大股东,百济神州第二大股东,康方合作伙伴Summit第四大股东,如今所投资的海思科海外合作方再登IPO舞台。