60亿索赔“惊魂记”!诺和诺德怒告KBP,BD爆雷怎么避?

“诺和诺德起诉亨利医药(KBP Biosciences)故意隐瞒临床数据,索赔8亿美元”的裁定新闻在国内逐渐发酵后,“BD交易会不会因此降温”——这是今日业内诸多投资人与同行们讨论最多的话题。

追溯这家新加坡Biotech新贵和买方诺和诺德的这笔交易,2023年10月,一款小分子心肾疾病用药交易总额高达13亿美元,轰动业界。然而交易达成不到一年时间,诺和诺德就宣布临床III期试验失败,8亿美元资产打了水漂。

本来是一起寻常的跨国药企砍管线工作,但诺和诺德指控,KBP在收购前故意没有披露临床重要信息,并且占股40%的创始人黄振华也知情,还早早转移了资产。

虽然事件大结局走向尚未明晰,大多数受访者的观点也还是“MNC该买还得买,Biotech该卖还会卖”,但让他们无法回避的焦虑是,KBP算得上是有“中国血统”的Biotech公司,在此之后,来自中国的BD交易项目合作条款是不是会因此变得更加严苛、数据核查周期更长、买方更加谨慎,甚至交易金额可能还会受到影响。

60亿巨额索赔背后

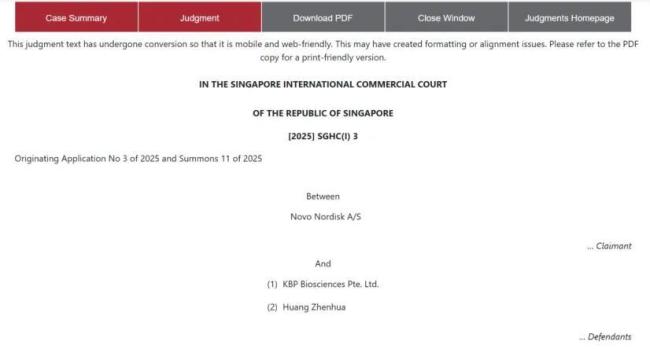

据新加坡国际商事法庭批准与裁定,诺和诺德将向被告KBP和公司创始人兼执行董事长黄振华索赔8.3亿美元,约合人民币60亿元,并将在美国纽约对后者启动仲裁。

这笔索赔,在医药BD合作史上绝对算是一笔巨额。

而巨额索赔背后,对应地则是2023年一桩引起不小轰动的巨额BD交易。

2023年10月,诺和诺德宣布收购KBP 资产Ocedurenone(KBP-5074),仅这一款非热门疾病领域的小分子药,交易总额就达13亿美元,在当时绝非小数。

这笔交易在当时颇具讨论度,一是,一位没留过洋的Biotech创始人,却将其首发管线——一款小分子药卖出了这样一个高价,二是,诺和诺德史上鲜少花重金在非糖尿病、代谢领域。

这笔交易当时再无更多细节披露,但已知的是,KBP-5074已经做到了临床中后期,治疗中晚期慢性肾脏病合并为控制高血压的临床迈入III期,同时已进行了包括II b期临床试验(BLOCK-CKD)在内的9项临床试验研究,II b期结果显示,KBP-5074具备显著临床意义的降压疗效,对应数据已在国际知名期刊、一些行业大会上亮过相。

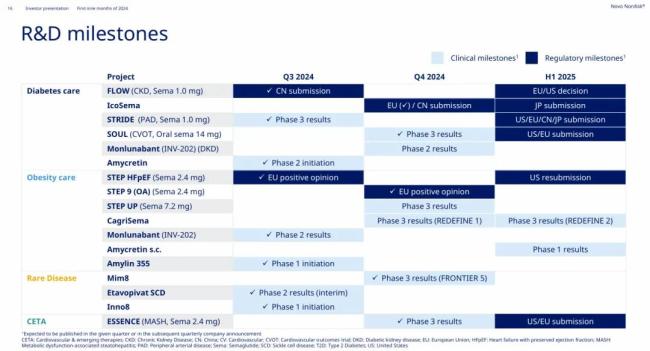

诺和诺德在当时提到,未来几年将启动KBP-5074其他心血管和肾脏疾病适应证的III期试验,旨在最大限度发挥该管线的全部潜力。

然而,很快在8个月后,诺和诺德突然宣布KBP-5074在治疗慢性肾脏病患者高血压的III期临床中期研究未能达到主要终点,决定终止该项试验,并预计有8亿美元资产打水漂。2024年底,诺和诺德直接宣布放弃该药物研发工作。

对于KBP来说,部分预付款必定已落袋为安,但一场起诉欺诈的风暴正在悄然酝酿。

诺和诺德指控,在收购相关资产之前,KBP故意没有披露临床关键信息,隐瞒了KBP-5074的II期试验结果中期分析数据,而这些数据实际显示该药物无效,以及在测试现场产生异常阳性结果的质量和合规问题。同时,诺和诺德提出,KBP在不具明确的商业理由前提下,向其控股公司转移了3.391亿美元资产,并宣布了5.785亿美元的股息。而新加坡国际商事法庭裁定:

01诺和诺德指控KBP欺诈行为,有很好的可论证性。

02创始人黄振华在2023年签订收购协议时,意识到了数据不利,他可能知道并参与了虚假陈述。有证据表明,黄振华看过这些数据。

03有证据表明,卖方故意歪曲相关资产价值,有被挥霍的风险,并预期买方会提出索赔。

另外,诺和诺德此前向法院提交了在全球范围内冻结KBP和黄振华资产的请求,最终获得批准。

颇令人唏嘘的是,凭借KBP-5074临床数据、靶点等,KBP曾被国内明星资本押注。据报道,此前有知情者称,KBP-5074的II期双盲数据很好,而III期延用了II期一样的入组标准和临床方案,只需在更大规模的人群验证。

而如今的指控“丑闻”背后,KBP-5074带给中国医药界的,倏然又是另一番滋味了。

BD合作或面临“规则升级”?

对于此事,一位创新药企负责人直呼“意外”。

随着这起事件的发酵,产业界更关注此事可能引发的连锁反应,将对国内外BD合作产生怎样的影响?是否会造成国内BD潮降温?

“该事件不会影响国内药企整体出海趋势,顶多会是一个小波动。”这是多位受访者共同的态度。

“该买还买,该卖还卖。”长期关注医药市场的投资人王禹坦言,商业合作中的索赔纠纷本就常见,无甚新鲜。但不可否认,市场上可能会存在一些心理层面的波动,但这种影响仅仅是短期的,此次事件更像是国际化进程中的“学费”。

“这个案例的核心点在于是否存在主观故意欺骗和隐瞒”一位业内人士指出。背后逻辑在于,一个BD合作是否成功并最终开发出一个成功的产品受到很多客观因素影响,国际大药企的BD逻辑极其成熟,每一笔交易都经过长达1-2年的尽调,不会因单一事件改变对中国市场的整体策略。因此,中国药企必须适应其严苛的数据核查体系和契约精神。

长期为大健康领域提供专业咨询服务的泰伦仕创始人郭建飞同样认为,此事实属正常,如果参与到国际市场,肯定会受到国际市场的同行做法以及法规监管。这是国内企业走入国际市场的必修课。同时,他强调,背后也反映了“国内企业未来想要和国际大药厂合作,必须在质量核查痕迹方面做好客观留存和改进痕迹保存。”

但这起颇具争议的事件,仍会有相当程度的短期影响。

一些产业界人士提出了些担忧,这一案例可能导致买方对卖方临床数据质量持“保守态度”,中后期项目的尽调周期可能延长,甚至出现“对赌条款前置化”“分期付款比例调整”等风控升级。尤其是,鉴于该索赔事件,未来买方或在会在审查机制及数据核验方面,更加严格。

补充签署承诺书或成公用做法。

“添加这些条款是为保障协议顺利达成,双方下一期交付款时,补充一份承诺函即可,让对方承诺已提交前期所有临床数据及其他必要细节。”王禹详解,此举在于让卖方承诺无数据隐瞒。

由于全球数据量庞大,就算临床研究做得多,有的很难全面覆盖本地数据,尤其作为买方的小药企在涉及几亿美金的BD交易时,由于各国监管机构不同,可能会出现数据获取困难的情况。所以“要求买方承诺已提供全部数据,若未做到,就要承担后果。”

另外,一些大型药企自身去调查数据的同时,可能还会找第三方做调研。

郭建飞即提出,引入“第三方系统”,如NJS等国际第三方机构,建立数据瑕疵的客观评估体系,或成未来破局之策。

而对于未来BD交易结构是否会受到影响?

对此,Rxilient康联达商务拓展副总裁杨大洲认为,交易本身实际上是对产品本身以及后续研发中存在的风险不确定性的一种对冲机制。在进行交易时,从常理来讲,对于产品本身数据的真实性,大家本不应持质疑态度。如果真的出现数据真实性和诚信方面的问题,只是个例,不会对行业造成不良影响。

而综合受访人士意见,未来可能加速两大结构性变化:一是合作阶段前移,跨国药企或更倾向锁定早期项目,通过分阶段注资降低风险;其次,数据管理“硬门槛”,从实验室记录到临床数据,全流程可溯源、可审计将成为合作标配。

“在进行尽调时,尤其是针对临床阶段的数据,开展一次比较彻底的尽调是相当重要的。”杨大洲强调,大多数外企通常拥有较为成熟的尽调体系,这其中包括前往临床试验中心核查数据来源的真实性,去到中心实验室查验整个实验的记录,对一些核心专家进行访问和访谈,以了解情况。不过,每个外企的尽调方式和严格程度都有所不同,有的会更严格些,而有的则相对宽松。

推荐阅读

全球首个口服GLP-1RA诺和忻在中国全面上市

1月11日,诺和诺德宣布全球首个口服胰高糖素样肽-1受体激动剂(GLP-1RA)诺和忻(司美格鲁肽片)在中国全面上市。

维信诺携550亿搅局,8.6代OLED市场硝烟再起

近期,面板龙头维信诺联手合肥国资,计划花费550亿元投资第8.6代柔性AMOLED生产线。

诺安基金李晓杰:逆向均衡布局,守住安全边际争取超额收益

在市场风格加速轮动的当下,投资者的风险偏好有所降低,这也意味着注重安全边际、追求超额收益的产品更适合现在的市场。

维信诺三年半亏损近85亿:股价今年跌超四成,550亿大手笔投资8.6代

在显示面板领域知名度颇高的维信诺(6.040, 0.05, 0.83%)(002387.SZ)还是交出了持续亏损的半年报。

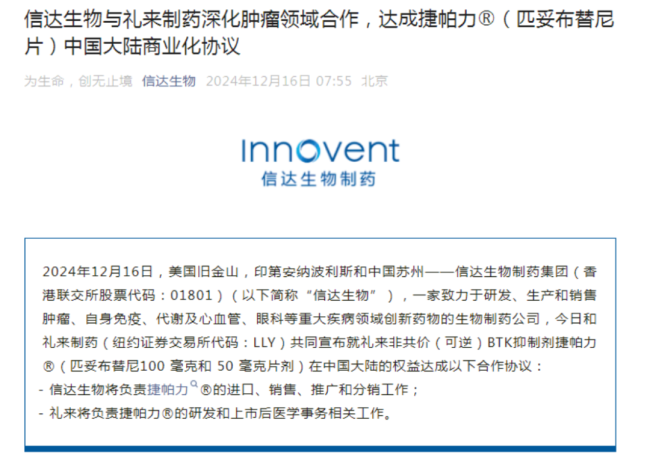

信达、礼来再度牵手!BTK抑制剂新势力崛起,百济神州、诺诚健华等直面多方夹击?

PD-1抑制剂合作虽然受阻,但信达生物和礼来选择在BTK抑制剂上继续携手前行。