核心人员离职 荣昌生物添变数

深度参与荣昌生物(688331)临床及注册申报工作,陪伴公司走向资本市场的公司前首席医学官何如意于近期辞职,将不再担任公司董事、核心技术人员。由于何如意在药物临床审评审批方面拥有丰富的经验,市场对其此次职务变动关注度较高。作为一家创新药企,荣昌生物将大量资金投向研发,仅靠两款产品的商业化使得公司业绩持续承压,2024年虽已实现减亏,但仍预亏约14.7亿元。同时,公司研发人员数量出现明显下降,仅在2024年上半年,公司研发人员数量锐减近百人。2月10日,荣昌生物方面在接受北京商报记者采访时表示,关于何如意的离职,公司已采取了适当的措施,不会对公司的经营造成影响。

何如意离职

近期,荣昌生物官宣了核心技术人员何如意离职的消息。

公司公告显示,公司董事会于近日收到何如意提交的书面辞职报告。何如意因个人职业发展原因,申请辞去公司第二届董事会执行董事、董事会战略委员会委员及首席战略官职务,并不再担任公司核心技术人员。何如意离职后,将不再担任公司的任何职务。

荣昌生物表示,公司与何如意签有相关协议,不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷,其离职不影响公司专利等知识产权的完整性。

作为中国在药品的临床开发及全球监管制度领域最权威的专家之一,何如意对荣昌生物的重要性不言而喻。资料显示,何如意曾先后在美国食品药品监督管理局、国家药品监督管理局任职近二十年,还有过中美两国医院内科医生的从业经历。2018年起,何如意离开药监系统,并于2020年加入荣昌生物,已在荣昌生物任职逾五年。

荣昌生物相关负责人在接受北京商报记者采访时表示,何如意因个人职业发展原因离职,关于何如意的离职,公司已采取了适当的措施,不会对公司的经营造成影响。公司目前研发情况一切正常,团队比较稳定。

荣昌生物还在公告中表示,何如意已完成工作交接,目前公司的生产经营与技术研发工作均正常开展。何如意离职后,原核心技术人员仍正常履行工作职责,不存在对公司业务发展、技术研发、项目进度等产生重大不利影响的情况。现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续发展。

截至辞职公告披露日,何如意直接持有荣昌生物A股股份4840股。何如意承诺将继续遵守相关规定及其所作的相关承诺。

研发人员数量减少

值得一提的是,何如意此次离职前,已进行过一次岗位调动。

2024年8月,荣昌生物公告称,公司于近日任命何如意为公司首席战略官,何如意将继续担任公司董事且为核心技术人员,将不再担任公司首席医学官及高级管理人员。

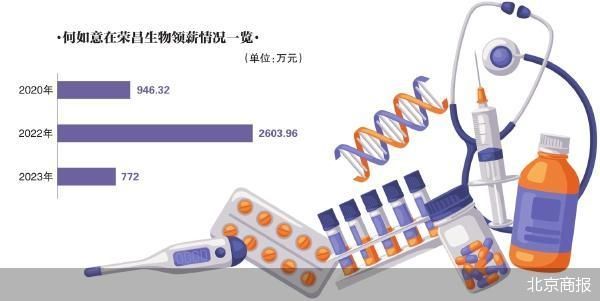

此外,何如意还遭遇大幅降薪。2022年公司上市当年,何如意在荣昌生物领取了超2600万元的高薪。2023年,何如意年薪出现大幅缩水,不过仍高达772万元。不止何如意,2023年,荣昌生物多名高管均出现大幅降薪。

2024年,荣昌生物一度陷入裁员风波。从公司研发人员数量的变化来看,2024年上半年,荣昌生物研发人员数量出现减少。公告显示,2024年6月末,公司研发人员数量为1216人;而在2023年末,公司研发人员数量为1308人,半年间减少92人。

荣昌生物相关负责人向北京商报记者表示,公司根据外部竞争环境和内部经营状况,动态对人员进行优化。当谈及未来是否会进一步精简研发人员时,上述负责人表示,未来会根据相关情况进行合理安排。

在北京中医药大学卫生健康法治研究与创新转化中心主任邓勇看来,研发人员的专业背景、经验、创新能力以及团队的协作能力等,是决定企业研发能力的关键因素。企业可能根据市场变化和自身发展战略,调整研发方向或收缩业务,导致对某些领域研发人员的需求减少。同时,在研发投入大、资金紧张时,企业可能会通过裁员来缓解资金压力,优先保证核心项目的研发。

荣昌生物表示,公司高度重视人才队伍建设,通过建立全面的人才培养体系与个性化的激励制度,保证人才的储备、供应和积极性,从而为公司持续开展研发创新提供驱动力。

去年预亏14.7亿元

作为一家创新药企,荣昌生物新药研发持续“烧钱”,导致了公司业绩持续亏损。

科方得智库研究负责人张新原表示,创新药的研发周期长、风险大,需要经过多阶段的研发和临床试验。这不仅需要耗费大量的时间和精力,还会给企业带来高昂的成本压力。

截至2024年三季度末,公司货币资金为6.65亿元,交易性金融资产为2.6亿元。2024年,荣昌生物抛出了一份不超19.53亿元的定增募资计划,目前正等待交易所受理。

近期,荣昌生物披露了2024年业绩预告。业绩预告显示,荣昌生物预计2024年实现营业收入17.15亿元,同比增长58%;归属净利润预计为-14.7亿元,上年同期为-15.11亿元,同比实现减亏。2024年前三季度,荣昌生物研发费用高达11.53亿元,较上年同期进一步增加。

荣昌生物表示,2024年公司新药研发管线持续推进,多个创新药物处于关键试验研究阶段,研发投入增加,同时泰它西普和维迪西妥单抗销售收入快速增长,产品毛利率持续增长,销售费用率明显下降。因此,预计公司2024年度为净亏损,呈减亏趋势。

“公司收入快速增长,毛利率不断提升,销售费用率不断降低,经营状况持续向好,有望早日实现扭亏为盈。”荣昌生物相关负责人如是说。

推荐阅读

再裁员1/4!市值从百亿到1亿,跌去99%后,明星Biotech“挥刀”续命

没钱,往往能遏住绝大多数Biotech脖子。正在渡劫进行时的蓝鸟生物,为续命,连连“挥刀”自救。

铁腕投资人携70亿“杀入”辉瑞,全球CEO要“下课”?

称“好戏还在后头,公司已回归基本面”的辉瑞CEO,正面临着公司历经数次挫折后遭到股东和投资者的极大质疑的境况。

自爆!千亿市值超级独角兽,把自己“作死”了

10年前,贵为基因疗法“独角兽”的蓝鸟生物,是投资人眼中的香饽饽,但如今,手握3个天价商业化产品的蓝鸟,却被扔进了“垃圾桶”,市值仅剩1亿美元出头。

海王系张思民“断臂”,广东国资拟斥资22亿入主海王生物

海王生物多年的大额亏损、高负债压身消磨了掌舵人张思民的耐心,为求“自保”,张思民将控股权拱手相让给广东国资。

辉瑞终止口服RSV疗法开发!聚焦RSV疫苗,与GSK杠上了?

近日,辉瑞宣布终止针对呼吸道合胞病毒(RSV)治疗药物 sisunatovir 的开发。

超25亿,核药重磅交易+1

当地时间9月12日,赛诺菲、RadioMedix和Orano Med宣布就罕见癌症的下一代放射性配体疗法(RLT)达成许可协议。

实控人股权流拍 四环生物悬而待定

随着实控人陆克平一致行动人所持四环生物(000518)的2.86亿股股份在司法拍卖中流拍,四环生物未来的控制权走向仍处于不确定中。

BI为何盯上生葆生物?AZ、诺华、强生、赛诺菲、BMS……MNC未来会布局哪些重点领域?

今年上半年,大型跨国药企(MNC)与国内Biotech企业的合作与并购步伐显著加快,其中“抄底”潜力创新资产的趋势尤为明显。