住院费降至十年最低,健康险逻辑全面颠覆

医保支付方式改革、医疗控费的效果越来越显著。

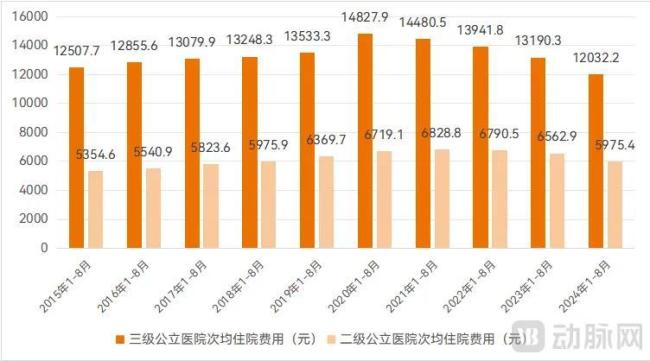

官方数据显示,2024年1-8月,全国三级公立医院次均住院费用为12032.2元,与去年同期相比下降9.0%(按可比价格),是10年来的最大降幅,次均住院费用本身也比10年前同期的水平还要低。

从支付方角度看,住院费用降低可减轻医保基金和患者个人的负担,但对商业健康险而言却没有这么简单。费用降低的背后,是院内医疗服务流程、服务项目、药耗使用的变化,使得健康险原有保障内容可能失效。

随着住院费用创下新低,健康险如何在多层次医疗保障体系中重新找到位置?是行业急需解决的问题。

住院费持续降低,健康险影响几何?

在新医改一系列措施作用下,近几年来次均住院费用逐步降低。

据国家卫健委发布的数据显示,2024年1-8月,全国三级公立医院次均住院费用为12032.2元,是十年来的最低水平,甚至比更早的2014年同期还略低;这一数据与2023年同期比较下降9.0%(按可比价格),也是十年来的最大降幅。

同时,二级公立医院次均住院费用呈相似的下降趋势,2024年1-8月同比降幅高达9.1%(按可比价格)。

近十年来公立医院次均住院费用变化,数据来源:国家卫健委

近十年来公立医院次均住院费用变动幅度(按可比价格计算),数据来源:国家卫健委

当然,不排除医疗机构存在分解住院的现象,不过,纵览近几年公立医院出院人次数的变动情况,整体处于稳定水平,未出现明显异于平常的增长。此外,公立医院的次均门诊费用也呈降低态势,因此很难得出住院费用向门诊转移的结论。

医疗费用大部分发生在住院场景,次均住院费用的降低,除了降低医保基金压力外,也可减轻患者个人负担。作为我国多层次医疗保障体系的重要组成部分,商业健康险会发生什么变化?

在商业健康险两大分支中,以重疾险为代表的疾病险主要以疾病发生为赔付条件,医疗险则以医疗行为的发生为赔付条件。次均住院费用的降低,是诊疗方案、药品与耗材使用等发生变化带来的结果,也因此与医疗险高度关联。

以医疗险中的热门产品百万医疗险为例。通常来说,百万医疗险具有几大特征:保障范围主要在住院医疗,高达数百万元的保额,医保支付后超过免赔额(通常设置了数千元至1万元的免赔额度)的部分可100%赔付,部分还可使用限定清单内的新疗法、新特药。

过去,百万医疗险针对一些花费较高的疾病,在医保基础上起到了较好的补充作用。不过,随着次均住院费用的降低,一方面,投保人在医保报销后的自费部分可能达不到免赔额,也就无法报销,另一方面,医疗费用的降低与集采药品与耗材的使用息息相关,若医院未使用新特药,医疗险产品中相应保障条款的实际意义就大大折扣。

近年来,医疗险保费收入增速高于疾病险,占健康险保费收入的比重逐步提升。2025年1月以来,已有超过数十家人身险公司陆续披露了理赔年报,整体上看,医疗险理赔规模持续走高,赔付件数远多于重疾险。

基于医疗险在健康险市场的关键地位,在医疗控费的大趋势下,以医疗险为重点的健康险变革迫在眉睫。

医疗险走向“院外”

传统医疗险以医疗行为的发生为赔付条件,产品也主要针对院内治疗以及疾病治疗本身提供保障。而当下,医疗险正在向“院外”延伸,包括向疾病治疗之外延伸。

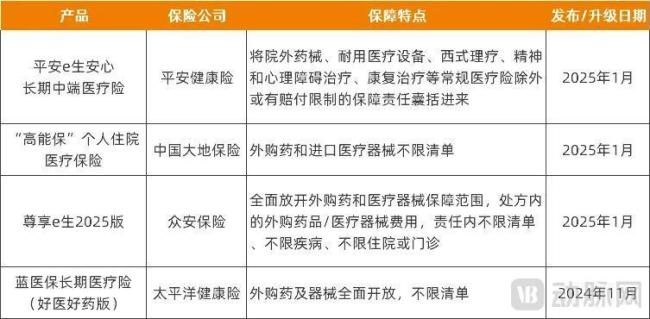

一个最显著的表现是,更多医疗险增设不限清单的外购药械产品责任。

事实上,近年来已有越来越多医疗险将院外特药纳入产品中,以保障重大疾病治疗对院外昂贵药物的需求;特药目录也在逐步增加,从数十种到上百种,部分已多达200多种。DRG付费大范围落地后,院内用药进一步受限,多元化的用药需求需要更全面的院外用药责任来保障。包括百万医疗险、中端医疗险在内的产品,陆续将不限清单的外购药械责任纳入其中。

2024年11月,太平洋保险发布了“蓝医保长期医疗险(好医好药版)”,外购药及器械全面开放,且不限清单。

2025年1月,众安保险上线“尊享e生2025”百万医疗险,此次产品迭代也全面放开了外购药和医疗器械保障范围,处方内的外购药品及医疗器械费用,责任内不限清单、不限疾病、不限住院或门诊,且没有另外单独的免赔额限制。

近期放开外购药械责任的部分医疗险,资料来源:企业公开信息

另一个表现是,从疾病干预环节来看,医疗险拓展保障范围的趋势同样显著,从治疗向康复延伸。

通常情况下,医疗险仅聚焦于疾病治疗本身,康复医疗并不属于这一范畴。目前,部分医疗险尤其是中端医疗险开始将康复医疗纳入保障内容。

2025年1月,“平安e生安心”长期中端医疗险上线,产品覆盖了康复费用,患者出院后30天内在康复科进行的治疗也可报销。2024年11月,友邦人寿推出的“卓越逸生”系列医疗保险,保障范围也包括术后康复。

近年来,康复医疗在医疗服务体系中占据了越来越重要的地位,专业的康复治疗也是避免病情复发和再次入院的有效手段。

拓展中高端医疗资源

公立医疗机构汇集了我国主要的医疗资源,且具有公益属性。过去,医疗险主要与普惠性质的公立医疗资源绑定。而从当前趋势看,中高端医疗资源在产品中占据越来越重要的位置。

在公立医院特需部、VIP部、国际部,患者以自费身份接受治疗,受医保政策影响小,医患双方对治疗方案和用药都可做出更灵活的选择。不过,公立医疗机构内的特需医疗服务同样有约束,收入、服务量不能超出全院一定比例,因此,受医保政策影响小的中高端民营医疗机构也为患者就医用药提供了更多选择。

上述医疗资源以往大多包含在中高端医疗险中,如今也是百万医疗险的拓展范围。

2024年8月,升级后的“平安双子星医疗”百万医疗险在一般医疗保障责任内不设免赔额,除了普通住院部之外,投保人还可以在二级以上(含二级)公立医院特需部、VIP部、国际部接受治疗。

事实上,目前百万医疗险正处于转型阶段,部分产品已开始向中端医疗险靠拢,如前所述,更全面的用药保障及中高端医疗服务,原本都是中高端医疗险的保障范围。

动脉网与行业人士交流时了解到,随着政策变化,目前一些保险代理人向客户主推无社保版本的中端医疗险。部分第三方服务机构也已调整方向,从百万医疗险业务向中高端医疗险业务转变。

健康险变革三问

总的来说,健康险无论从医疗、医药资源还是保障范围来看,都在突破原有的界限。产品端的变革,必然会带来行业生态的变化,这也是逐步解答几个核心行业问题的过程。

其一,如何重新审视商业健康险在多层次医疗保障体系中的定位?

过去,传统健康险大多覆盖公立医疗体系、参照医保目录,在医疗保障体系中的补充作用主要是再一次费用报销,即在赔付环节的补充,这的确为投保人减轻了一定负担。但关键问题在于,医保无法覆盖的,商业健康险往往也不保,或保障极为有限。简而言之,以往的健康险与医保的“保基本”有大量重叠,医保之外的保障能力却存在不足。

当前,健康险正在改变以往与公立医疗体系、与医保目录强关联的状态,以更鲜明的定位存在,从医疗、医药资源到赔付,都与基本医保形成互补。

据国家医保局透露,预计2025年将发布第一版丙类品目录,主要覆盖创新程度很高、临床价值巨大、患者获益显著,但因超出“保基本”定位暂时无法纳入基本医保目录的药品,并引导支持商业健康保险将丙类目录药品纳入保障范围。届时,丙类目录有望促使商业健康险形成更为清晰的保障定位。

其二,在新的定位中,如何控制赔付风险?

在此前的模式中,由于公立医疗机构及医保基金受到严格监管,从本质上看,商业健康险在赔付风险层面也大大受益于卫健、医保等主管部门对医疗行为的把关。

当健康险走向“院外”,面临的赔付风险点更多。例如,高价值药物可能集中消耗保额,导致产品亏损风险;患者与院外药房合谋虚开药品、过度消费等。

当然,保险公司、第三方服务公司可通过大数据分析评估药品费用风险,动态调整免赔额或保费来平衡赔付压力。更重要的是,需保障投保人健康状态,尽可能从源头避免赔付支出。

健康险“保健康”的理念在业内已经提了很多年,健康险产品可将20%的成本用于健康管理,以对健康危险因素进行干预,控制疾病发生、发展,保持健康状态,但这一理念的落地收效甚微。如今,大环境变化,致使“保健康”不得不真正被重视起来,原本注重形式的健康管理,未来更注重内容和效果,尤其是对非标体健康险产品而言。

2024年,太医管家获得9.2亿元战略轮融资,是医疗健康领域全年融资额前十中仅有的服务型企业,其他均为药械公司,健康管理在健康险领域将被寄予厚望。

其三,健康险能否成为创新药械多元支付的主要来源?

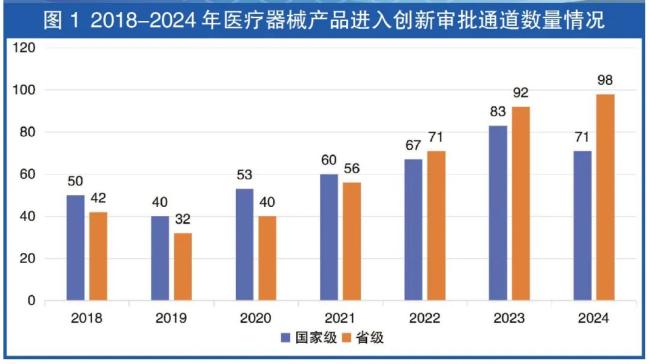

自国家医保局成立以来,创新药进入医保目录的频率加快、数量增加,但“保基本”的定位仍然决定了医保对创新药的支付能力有限。此外,在近期的第十批国家药品集采中,无一原研药企中选。创新药械急需更多元的支付方式,以保障患者的多层次需求。

由于健康险覆盖人群正在扩大,从健康体到次标体、再到带病体,且更多地纳入中高端医疗资源,理论上说对创新药械的支付体量将更大。产品中纳入创新药械,也是健康险产品构建差异化竞争力的重要方式。

双方需进行深度协同,相互为对方创造价值。例如,针对特定疾病,将创新药与支付结合,促进个性化治疗方案的普及;共同整合资源,创新按效付费险种,推动医疗支付从“成本控制”转向“价值医疗”。

当然,任何变革都无法立竿见影,只要方向清晰、有充足动力,相应商业健康险必将焕然一新,重回增长快车道。

推荐阅读

医院涉嫌骗保已立案,背后大股东全国投资了9家民营医院

9月23日,国家医保局官方微信公众号发文称:针对近期网上举报的无锡虹桥医院涉嫌欺诈骗保问题,国家医保局派出飞行检查组,于今日上午进驻该院开展专项飞行检查。

6.9亿元,一医院破产被拍卖

近日,阿里资产平台新增一则拍卖信息,安徽怀远荆塗医院100%的举办者相关权益将在2月10日开始竞拍,目前暂无人报名参与报价。

违法违规金额合计近9000万元!7家医院被通报

在今年飞行检查中,国家医保局发现部分医疗机构对自查自纠敷衍应付,对已提供清单的问题不主动自查整改,履行自我管理的主体责任严重不到位。

明星企业股权被冻结,对赌风险笼罩医药行业

近日,企查查信息显示,世和基因三名个人股东邵华武,汪笑男,赵忞超的股份被冻结,合计涉及股权数额8000万元,冻结期限至2028年。

齐鲁冲入基药大品种市场!华东、华北、丽珠等围攻诺华原研?

免疫抑制剂大品种再掀仿制热潮,本土企业纷纷入局,仿制过评接连不断,数亿元重磅赛道竞争趋于白热化!

中药“雪崩”,华润系火力全开!三九、东阿、昆药为何普涨?

“华润系”旗下所有企业的表现实在过于稳健,以至于在外界看来略显平平无奇。就像一个无论风浪缓急,都保持固定速度向前航行的巨大船队。但在当下浩浩荡荡的医药创新大潮之下,企业不光要求“稳”,还要求“新”。